Habitar la herida

Habitar la herida

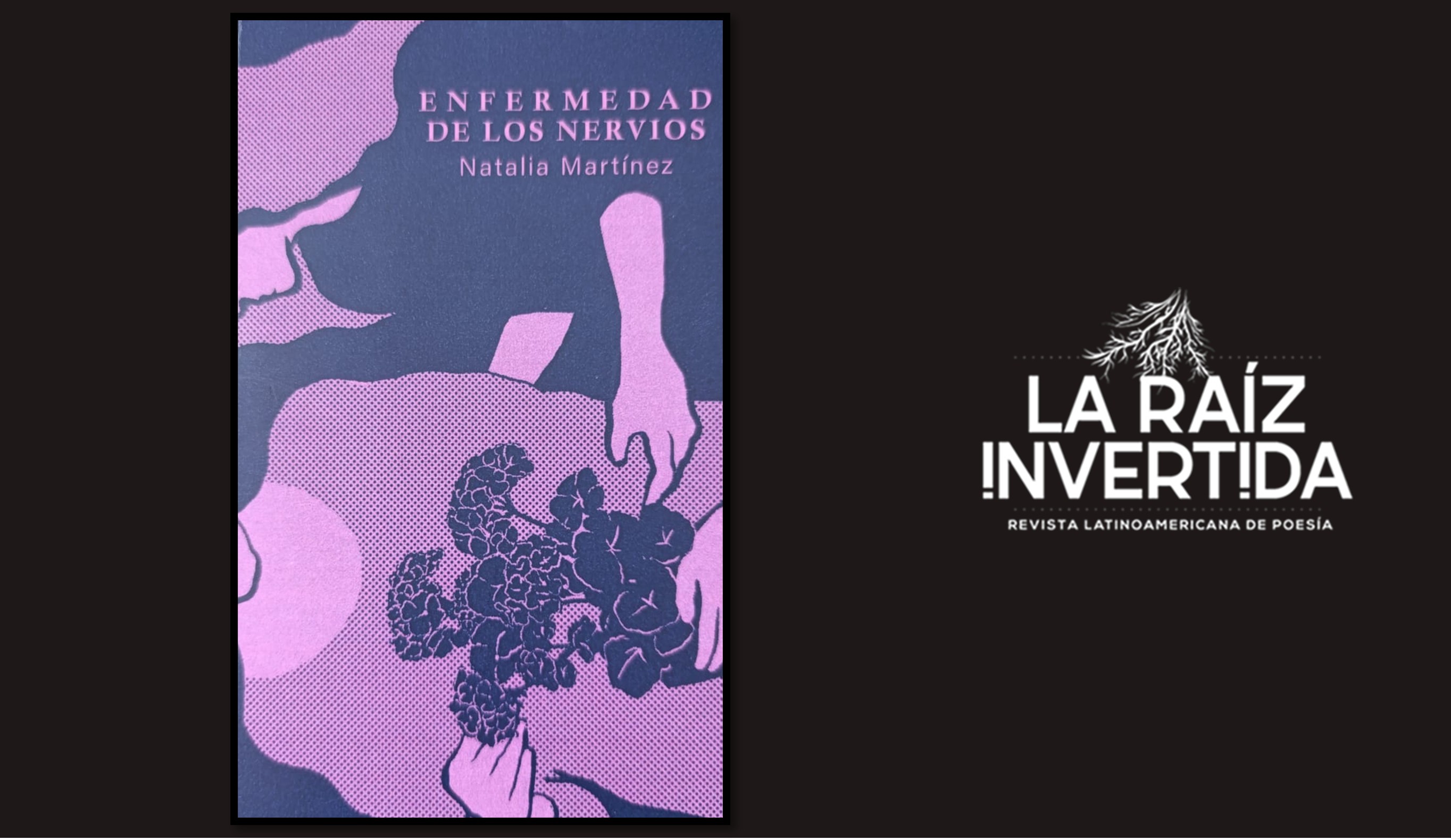

Sobre Enfermedad de los nervios de Natalia Martínez

Por Carol Andrea Arévalo Mora

El dolor se desliza entre los pliegues del lenguaje, se oculta en las pausas del verso, en los silencios entre palabra y palabra. En el poemario Enfermedad de los nervios, publicado en 2024 por Natalia Martínez Calderón, se teje un tapiz de fragilidad, donde la enfermedad se desdibuja entre el cuerpo y la memoria, entre el peso de lo real y el eco de lo inasible. Su poética es una herida abierta que no busca ser cerrada, sino habitada, como se evidencia en el poema “La mueca”:

“Antes lo cuidaba con recelo y no permitía que nadie

hablara de la mueca que hago torciendo los labios para

poder morderme. Ya no me importa. Llegará el día en que,

de tanto mordisquear, me abriré dos huecos en las mejillas,

que formarán un portal, y se podrá ver a través de mí hacia

el exterior.”

La imagen del portal no es solo una metáfora del desgaste físico, sino también una forma de trascendencia, donde la enfermedad no solo consume, sino que abre una grieta en la identidad y un espacio en el cuerpo por el que algo más puede filtrarse. Si “enfermar es estar viva”, como sostiene la autora en el poema “Estado fisiológico”, entonces la dolencia no es solo un desgaste, sino una transformación. Donde Natalia Martínez se vuelve un cuerpo traspasable, una existencia que se abre al mundo a través de la herida.

Lo hace por medio de un lenguaje que mantiene una cotidianidad cruda y cercana, muy pocas veces con artificios que embellezcan el dolor. El poemario no solo habla del dolor, lo encarna en situaciones cotidianas. Su estructura es una herida que no cierra, es un desgarro que avanza entre las páginas. Hay versos que se cortan como nervios expuestos, líneas que titubean en fragmentos que se entrelazan sin sutura alguna, como si el sufrimiento no pudiera encajarse en un solo molde.

En algunos de sus poemas se notan las costuras, es como si hubieran sido hilados con urgencia, uniendo las piezas que no terminan de encajar, haciendo cortes en el ritmo, interrupciones que pueden frenar la inmersión del lector en el flujo del poemario como pasa en “El nombre propio en mayúsculas” donde el poema se extiende más allá de su propia intensidad hasta el punto que llega a parecer una narración anecdótica, combinada con ritmos en prosa y otros en verso, para así romper el ritmo desde el lugar común.

“Mi madre cuelga, no sé si vendrá,

si traerá la vida, o si vendrá, mejor,

llena de cosas, y si las enfermeras

o enfermas, la dejarán pasar.

Lo único que alcancé a anotar en la libreta del hospital. Cuando me llevaron, no llevaba nada conmigo que fuera mío además del cuerpo. Me pusieron una bata. Me dijeron que esa era mi bata. No era mía, tampoco lo eran las pantuflas desechables que me entregaron para ir al baño mientras me vigilaban. Me dijeron que ese era mi cubículo, y esa, mi cama, hasta nueva orden, mientras yo me daba cuenta de que solo unas paredes de vidrio me separaban del resto de los cubículos de los otros. Pasé la noche intentando ponerle rostro a la voz desesperada que llamaba gritos su madre.

Me pregunté dónde había quedado la que había sido mi ropa antes de la bata. Sabía que lo más seguro era que estuviese custodiada por un casillero del hospital, pero me la imaginaba regada por todos los lugares de la ciudad que había tenido que recorrer para llegar hasta allá.”

Hay dolencias que no pertenecen solo a quienes las padecen, son fantasmas que flotan entre generaciones, que se adhieren a la piel como cicatrices heredadas, no hay certezas, solo fragmentos de una voz que intenta decirse. Natalia Martínez, desde la enfermedad, nos recuerda el murmullo de Virginia Wolff y el filo de Katherine Mansfield quienes han intentado convertir el sufrimiento en verbo.

Martínez Calderón nos sumerge en este universo donde el padecimiento no es un accidente, sino una condición latente. En que entreteje una unión de historias de varias mujeres a través de la enfermedad, como lo hace en los versos de “La enfermedad de las mujeres” donde ella está cuidando a su abuela en sus últimos días y cómo esta situación la atraviesa.

“/Es la enfermedad de las mujeres, dijo la abuela

minutos después de tomarse la penúltima

pregabalina de su vida en su penúltima noche.

No hay manera de saber si hablaba de otra mujer

o de ella misma./

/Grabé a mi abuela en su lecho de muerte:

unos segundos de su voz sobre la imagen ruidosa

de mis piernas bajo la delgada cobija del hospital

Rompí nuestro pacto.

Al otro día ella continuó en el entresueño

Hasta el final;/”

A través de su poesía, Martínez Calderón nos recuerda que la enfermedad no solo consume, sino que transforma, abre fisuras en la identidad y nos obliga a mirar lo invisible. Habitar la herida es reconocer que el dolor no es solo una experiencia individual, sino un lenguaje compartido, una memoria que se transmite entre cuerpos, voces y silencios. Enfermedad de los nervios nos sumerge en este territorio incierto donde la dolencia se convierte en signo y los versos en latidos de una realidad quebrada de vulnerabilidad que no se esconde, sino que se expande como un eco a través del tiempo de los cuerpos que han enfermado antes y de los que aún no lo han hecho.

***

El nombre propio en mayúsculas

Mi madre cuelga, no sé si vendrá,

si traerá la vida, o si vendrá, mejor,

llena de cosas, y si las enfermeras

o enfermas, la dejarán pasar.

Lo único que alcancé a anotar en la libreta del hospital. Cuando me llevaron, no llevaba nada conmigo que fuera mío además del cuerpo. Me pusieron una bata. Me dijeron que esa era mi bata. No era mía, tampoco lo eran las pantuflas desechables que me entregaron para ir al baño mientras me vigilaban. Me dijeron que ese era mi cubículo, y esa, mi cama, hasta nueva orden, mientras yo me daba cuenta de que solo unas paredes de vidrio me separaban del resto de los cubículos de los otros. Pasé la noche intentando ponerle rostro a la voz desesperada que llamaba gritos su madre.

Al otro día me dejaron pedir unas cuántas cosas, máximo diez, dijeron, piénsalas bien, nombre.

Supe que se sabían mi nombre. Sentí cómo empezaba a pertenecer a ese lugar, sin tener pertenencias. Me prestaron una crayola y, en la hoja del mándala que nunca acabé, escribí:

pijama

cucos

cepillo de dientes

crema dental

cepillo de pelo

libreta

esfero

algo para los labios

jabón

champú

Me pregunté dónde había quedado la que había sido mi ropa antes de la bata. Sabía que lo más seguro era que estuviese custodiada por un casillero del hospital, pero me la imaginaba regada por todos los lugares de la ciudad que había tenido que recorrer para llegar hasta allá. ¿Cuánto había perdido en el camino? ¿Cuántas cosas tiene una que poseer —o desposeer— para poder decir que es dueña de su cuerpo y de su nombre?

Las cosas que llegaron fueron mías, pero solo cuando las enfermeras así lo decidían y solo por unos minutos. Las diez cosas llevaban pegados esparadrapos con mi nombre escrito en mayúsculas para que no se confundieran con las diez cosas de los otros pacientes. Mi firma no valía de nada. Otros habían firmado por mí para autorizar mi estadía. ¿De quién era la letra que me condenaba a ser descrita por diez cosas, a que diez cosas fueran descritas por mí?

Cuando uso la pijama que tiene el pedazo de tela con mi nombre todavía pegado, parece que la única cosa que podré poseer en toda la vida.

****

Natalia Martínez Calderón estudió Cine y Televisión en la Universidad Nacional de Colombia. Allí realizó el ensayo audiovisual Leer la mano (2017) sobre los diarios íntimos filmados. Después, cursó una maestría en Estudios Literarios, en la que estudió la relación entre el diario íntimo y el ensayo en la obra de Hernando Téllez. Público, junto a Sara Fernández ,Ya no siento rencor aunque ahora tenga más razones (2019) en la editorial Tristes Trópicos. Enfermedad de los nervios (2024) es su segunda publicación.

Carol Andrea Arévalo Mora (Bogotá, 2003) Estudiante del Pregrado en Creación Literaria en la Universidad Central.